- On 28/03/2021

- In News

- Tags: #meravigliosacampania, #tourcampania, #toursalerno, #visitacampania, #visitasalerno

Museo Diocesano di Salerno scrigno di tesori artistici di prima grandezza

Il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno, ospitato nell’edificio che fu sede del Seminario, espone nelle sue Sale opere che vanno dal Medioevo al XX secolo, tutte di notevole interesse e due di importanza assoluta: il Ciclo degli Avori e l’Exultet.

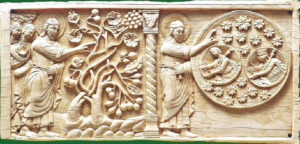

IL CICLO DEGLI AVORI

Gli avori salernitani costituiscono la più vasta e completa raccolta di tavolette eburnee del medioevo cristiano esistente al mondo: una straordinaria Bibbia in Avorio, formata da ben 69 pezzi, così distinti: 15 frammenti di cornici longitudinali (appartenenti a tre tipi figurativi diversi), 2 colonnine, 10 medaglioni clipeati di apostoli ( 2 tondi ed 8 a losanga), 3 medaglioni quadrati, 2 simboli di evangelisti (San Matteo e San Giovanni) e 37 formelle rettangolari illustrate, di cui 18 raffiguranti episodi dell’Antico Testamento e 19 del Nuovo Testamento.

L’EXULTET

L’Exultet, ossia l’inno liturgico è un rotolo di pergamena caprina sui quali si proclama la resurrezione di Cristo, risalente alla metà del XIII secolo. Ottimamente conservato, è composto da 11 fogli corredati da illustrazioni del Preconio Pasquale usato durante la liturgia del Sabato Santo.

Exultet è la prima parola del preconium paschale (annunzio della Pasqua), il Canto della Veglia. Esso, anche se raro, si inserisce in un contesto culturale dell’Italia meridionale, dove sono stati prodotti, soprattutto in area longobarda-cassinese, dalla fine del X fino al XIV secolo, gran parte degli exultet conosciuti. La sua origine è, probabilmente, da ricercare nel rito greco-orientale, dove ampia era la diffusione di rotuli liturgici, anche se non pertinenti alla veglia pasquale.

La Croce dipinta (detta del Barliario) – inizio XIII secolo

L’opera, è un mirabile esempio di arte lignea dell’ultimo quarto del XIII secolo, che riproduce la figura del Cristo Triumphans, come vuole la tradizione orientale bizantina. Benché notevolmente rovinato durante un incendio nell’Ottocento, presenta ancora un viso fortemente espressivo ed è completato da due tabelle laterali raffiguranti la Madre e San Giovanni.

Alla storia del crocifisso si lega la tradizionale fiera locale e la leggenda dell’alchimista salernitano Pietro Barliario; si narra, infatti, che il mago, dopo aver provocato la morte dei suoi nipoti nel suo laboratorio, si sia recato a chiedere perdono ai piedi del Crocifisso, il quale, si dice abbia chinato il capo in segno di accoglimento del pentimento e di perdono.

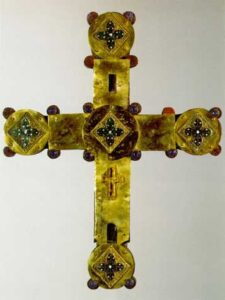

La Croce lignea (detta di Roberto il Guiscardo) rivestita da due lamine d’ottone con pietre dure e smalti traslucidi attribuiti al senese Tondino del Guerrino (1326-1328)

La croce, risalente alla seconda metà delll’XI secolo, si presenta molto rimaneggiata, è costituita da un’anima lignea, che per la forma rimanda a modelli bizantini, è rivestita da ambo i lati da due lamine di ottone dorato impreziosite con filigrana a “vermicelli” e pietre dure, tipica lavorazione palermitana, e smalti traslucidi incastonati sul recto, provenienti forse da qualche arredo liturgico.

Una ricca raccolta di tempere su tavole del XIV, XV, e XVI

Alcune di queste opere sono una Pietà (1390 ca); una Crocifissione (1340 ca.) del giottesco Roberto de Oderisio; l’Incoronazione della Vergine, (1480 ca.) attribuita al Maestro dell’Incoronazione di Eboli, la Madonna con Bambino e i Santi Giovanni Battista, Francesco d’Assisi, Bernardino da Siena e Sebastiano, dell’ultimo decennio del XV secolo firmata da Vincenzo De Rogata; di un anonimo pittore, probabilmente salernitano (de Rogata tardo o Girolamo da Salerno), sono i due Polittici francescani e raffiguranti La Madonna in trono con il Bambino e Santi; San Michele Arcangelo dei primi anni del XVI secolo, attribuibile a Cristofaro Scacco e, infine, una Madonna delle Grazie, terracotta policroma (inizio XVI secolo) attribuibile a Giovanni Merliani da Nola o a Domenico Napolitano.

Alcune tele di scuola caravaggesca donate dal Marchese Giovanni Ruggi D’Aragona nel 1870 alla Cattedrale di Salerno.

L’opera principale è la Giuditta di ignoto, il David con la testa di Golia sempre di ignoto, un Gesù tra i dottori di tono riberesco, S. Girolamo e S. Pietro che piange per non aver riconosciuto il Maestro e la tela di soggetto biblico Lot e le figlie. Si tratta per lo più di opere del secolo XVII.

In esposizione anche diverse opere di Andrea Sabatini

il principale interprete del raffaellismo meridionale, raffiguranti tutte la Madre di Cristo: una Pietà (1519 circa) con cornice originale; una Madonna con Bambino fra i Santi Aniello e Leonardo contemporanea e affine con lo scomparto centrale del seguente Polittico di Fisciano, che presenta, in linea con le inquietudini manieristiche dell’Autore coadiuvato dalla sua bottega, un’altra Madonna con Bambino e Santi; infine una raffaellesca Madonna di Costantinopoli (1515 ca.) con i santi Francesco d’Assisi e Giovanni evangelista.

La pittura barocca è rappresentata da due grossi teloni del piemontese Giovan Battista Beinaschi raffiguranti il Martirio di Sant’ Erasmo e Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia.

Nei luminosi corridoi di accesso alle sale è stata collocata parte della collezione di monete della Magna Grecia, della Repubblica Romana, dell’Impero Romano e della Zecca di Salerno. Tra le migliaia di monete c’è da segnalare il famoso Follaro di Gisulfo II con la raffigurazione della Opulenta Salernum.

Altre opere come una statuina in marmo raffigurante una Madonna con bambino del secolo XV, un sigillo di Romualdo II Guarna, un anello vescovile d’argento del secolo XVII proveniente dalla Cattedrale, un affresco staccato raffigurante due santi del secolo XIII proveniente dalla chiesa di S. Maria de Lama di Salerno, quattro lastre a mosaico del secolo XII, due frammenti di pluteo con motivi geometrici e vegetali del secolo IX un tempo utilizzati come gradini della Cripta della Cattedrale, una lapide in latino e una in ebraico, un’urna reliquaria in alabastro del secolo X-XI. Oltre alle opere esposte, il Museo conserva dipinti, soprattutto su tavola e su tela, che datano dal XIV al XX secolo. Da segnalare è anche un Pontificale ad usum Ecclesiae Salernitanae.

Non mancano preziosi Codici (dall’XI secolo), anche miniati, pergamene, Cinquecentine e Seicentine.

Arricchiscono la raccolta opere di oreficeria, un lapidario ed alcuni reperti archeologici di età romana e altomedioevali.

Fonte sito internet Arcidiocesi Salerno, Campagna, Acerno.

Divérteducando Viaggi propone tour di una giornata alla scoperta della penisola sorrentina per studenti e per individuali e famiglie weekend lunghi per individuali e famiglie