- On 28/09/2023

- In News

- Tags: #belvederedisanleucio, #belvedereinsieme, #borbonedinapoli, #casertadascoprire, #casertaturismo, #ferndinandodiborbone, #igercampania, #igercaserta, #illuminismo, #mariacarolinadaustria #arte, #meravigliosacampania, #museiitaliani, #museodellaseta, #neoclassicismo, #pilloledarte, #residenzereali, #rinascimento, #salernoconbambini, #visitacaserta, campania, campaniadavivere, caserta, cultura, storia

Belvedere di San Leucio: oltre ogni immaginazione

Che grande intuizione avettero i re Borbone. C’ ‘a scusa d’ ‘a caccia truvajene nu’ paraviso.. acqua, aria bbona e fiordaliso. (Prof. Luigi Bologna)

L’affascinante storia del Belvedere di San Leucio è strettamente legata a quella della dinastia dei Borbone che in questo luogo realizzarono qualcosa di davvero unico, non tanto dal punto di vista architettonico, quanto da quello lavorativo e sociale.

Come nacque San Leucio?

Tutto ebbe inizio nel 1773 con Ferdinando IV di Borbone.

Il Re Nasone, grande amante della caccia, fece recintare tutta la proprietà per evitare la dispersione della numerosa selvaggina, dando inizio a una serie di significativi lavori di ampliamento dell’edificio esistente. Questi furono solo i primi atti di un progetto molto più ambizioso che il sovrano affidò all’architetto Francesco Collecini, consistente nella creazione di una vera e propria città industriale: l’utopistica Ferdinandopoli.

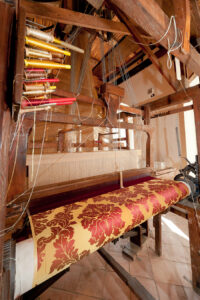

Nello stesso Belvedere di San Leucio, infatti, non furono ospitate solo le sontuose sale della residenza reale, fra cui il meraviglioso Bagno di Maria Carolina, ma anche e soprattutto gli spazi della fabbrica della seta.

Questa convivenza di ambienti così differenti per destinazione rappresentò, senza ombra di dubbio, una delle più singolari novità di tutto il Belvedere: al tempo stesso edificio manifatturiero e casino di caccia.

Belvedere di San Leucio: oltre ogni immaginazione

Dietro questo incredibile progetto, fortemente influenzato dalle teorie illuministe, in primis quelle del napoletano Antonio Genovesi, vi fu, molto probabilmente, più che l’intuito di Ferdinando, quello della moglie Maria Carolina d’Asburgo Lorena, regina di Napoli e di Sicilia. Donna di grande cultura, leggeva e scriveva in quattro lingue. Studiò diritto, musica, danza, canto, botanica e pedagogia.

Nel corso della sua vita costruì intorno a sé un gruppo di uomini e donne dalle idee avanzate. Tali idee sono alla base dell’ammodernamento del Paese e trovarono ampia attuazione nel 1789, anno in cui nella Real Colonia di San Leucio fu promulgato il “Codice delle Leggi”.

Dietro, quindi, l’idea di Ferdinandopoli vi fu anche, se non soprattutto, lei, la tredicesima figlia della stirpe asburgica. Pietra miliare di questo progetto utopistico fu la creazione di una vera e propria città della seta, quella che fu fin da subito chiamata Colonia di San Leucio e della Real Manifattura della seta.

Ferdinandopoli, la città della seta e il Codice Leuciano

Come il tessuto, dove trama e ordito si intrecciano creando un nuovo prodotto, così il Palazzo del Belvedere, dove si intrecciano Rinascimento e Neoclassicismo creando una nuova realtà.

Non si trattava solo di una semplice fabbrica, ma di una vera e propria città della seta.

Tutta la filiera della lavorazione del prezioso bene, dalla coltivazione dei bachi alla creazione del tessuto finito, si svolgeva in quel luogo che, oltre a contenere i migliori impianti di lavorazione, prevedeva anche la presenza degli alloggi degli operai, costruiti secondo le migliori tecniche edili (tanto che alcuni sono ancora oggi abitati), nonché di diversi altri spazi in comune, di cui godevano gli operai e tutti i dipendenti della fabbrica.

Nel 1789 la Manifattura Reale diventò un’entità autonoma, una sorta di Stato nello Stato, attraverso la promulgazione di un apposito codice di leggi, il celebre Codice Leuciano, ispirato al programma di rinnovamento sociale di stampo illuministico. Si trattò di un esperimento di assoluta avanguardia nel mondo, un modello di giustizia e di equità sociale raro nelle nazioni del XVIII secolo e non più ripetuto così genuinamente nemmeno nelle successive rivoluzioni francese e marxista.

Questo codice prevedeva la totale uguaglianza di tutti i lavoratori, che avevano medesimi diritti e doveri e questo indipendentemente dal sesso.

Nella Colonia di San Leucio, infatti, fra uomini e donne non sussistevano differenze.

Stessa paga, identico orario di lavoro (11 ore, a fronte delle 14 del resto d’Europa), identici obblighi dentro e fuori dalla fabbrica. Il codice, oltretutto, aboliva la proprietà privata, garantiva una particolare assistenza per anziani e infermi, vietava i matrimoni combinati e la triste realtà del lavoro minorile.

A San Leucio i minori non potevano lavorare.

Per loro, fino al compimento del sedicesimo anno, sussisteva l’obbligo scolastico, da adempiere prima attraverso un corso di studi primario (consistente nell’apprendimento della lettura, della scrittura, della matematica e del catechismo) e poi con corsi di tipo professionale, perlopiù incentrati sulla conoscenza di tutte le fasi della lavorazione della seta. Ad insegnare ai giovani, ma anche agli adulti, contadini dei dintorni a cui in seguito si unirono masse di lavoratori provenienti da vari stati italiani e i migliori professionisti francesi e inglesi.

I risultati di tanta fatica e perseveranza sono arrivati lontani e il sogno rivoluzionario di Ferdinandopoli ha valicato confini di spazio e di tempo, attraversando i secoli e l’oceano, sino a raggiungere i nostri giorni e l’altra parte del mondo.

Ancora oggi nella Reggia di Caserta, al Quirinale e al Vaticano sono presenti alcuni manufatti in seta di San Leucio. Da qui hanno origine persino le bandiere della Casa Bianca e quelle di Buckingham Palace.

L’appartamento reale del Belvedere di San Leucio

Bagno della Regina Carolina

La vasca, che poteva contenere 72 botti d’acqua, era alimentata da una caldaia e la sovrana poteva scegliere tra acqua calda e fredda. Un’altra particolarità di questa piscina privata è che si trova al primo piano, cosa insolita in quanto di solito le vasche da bagno all’epoca erano costruite al piano terra.

La parete fu decorata da Jackob Filipp Hackert, primo pittore di corte di Ferdinando IV, con la tecnica a encausto, ottenuta mescolando i pigmenti in polvere alla cera d’api calda e fissati sulla parete. La parete è decorata da 12 figure femminili danzanti, inserite in una cornice con motivi floreali. Si dice che per la realizzazione di queste figure, Hackert si sia ispirato a pitture che rappresentavano baccanti e che erano state ritrovate a Oplontis.

Camera da Pranzo

Continuando la visita, troviamo la Camera da Pranzo, decorata da Fedele Fischetti con scene tratte dal mito ovidiano di Bacco e Arianna, un omaggio alla produzione del vino che all’epoca era molto ricca nella zona di San Leucio (possedeva ben sei vigneti).

Al centro del soffitto, domina l’affresco “Trionfo di Bacco e Arianna “. Si dice che Arianna abbia il volto della giovane Maria Carolina; mentre nei quattro medaglioni, posti nei quattro lati della sala, troviamo l’”Allegoria delle quattro stagioni”.

Stanza da letto delle loro Maestà

Proseguendo, arriviamo nella stanza più luminosa del palazzo del Belvedere di San Leucio: la Stanza da letto delle loro Maestà, decorata da Cammarano.

Alla base della volta troviamo otto medaglioni che ritraggono divinità romane; mentre al centro c’è l’”Aurora che sparge i fiori “. A farle da sfondo, un finto arazzo di colore verde agganciato alla parete da spille color rame, che richiama i preziosi tessuti prodotti nella fabbrica. Ferdinando, da questa stanza, poteva ammirare una parte del suo Regno, come la Reggia di Caserta, il Vesuvio, la Penisola Sorrentina, Capri, Napoli e i Campi Flegrei.

Il Coretto

Un altro ambiente suggestivo è il coretto, decorato da Brunelli. Si tratta di una tribuna reale che si affaccia sulla chiesa di San Ferdinando Re, chiesa tutt’ora funzionante del borgo di San Leucio. Da qui, la famiglia reale poteva partecipare alla funzione sacra, senza dover recarsi in chiesa e da questo posto, si narra, che Ferdinando IV controllasse gli operai della fabbrica che erano andati a messa.

L’appartamento del re

Usciti dal coretto, entriamo nell’appartamento del re. I documenti d’archivio ci dicono che era tappezzato di sete di San Leucio. Durante il periodo di abbandono del Belvedere, queste sale hanno subito delle modifiche, dal momento che le famiglie di operai, trasferitesi nelle sale disabitate del palazzo, adottarono dei cambiamenti.

Nella penultima sala, infatti, possiamo ammirare un pavimento dei primi decenni del XX secolo e il pavimento in cotto del XVI secolo, uno dei pochi elementi dell’antico Palazzo Acquaviva che è arrivato fino a noi.

I giardini del Belvedere di San Leucio

I giardini del Palazzo del Belvedere sono sette. Sono giardini terrazzati all’italiana, caratterizzati da siepi basse che formano disegni geometrici lineari e simmetrici con al centro fontane. Essendoci alberi da frutto, sono anche giardini pieni di delizie: troviamo limoni, aranci, meli, peri e melograni.

Possiamo ancora ammirare la cinta muraria che Ferdinando IV aveva fatto costruire per proteggere il Palazzo del Belvedere di San Leucio e la Real Colonia.

“Belvedere di San Leucio: oltre ogni immaginazione”

In queste poche righe vi abbiamo raccontato l’eccezionale storia del Sito Unesco e del Museo della Seta, testimonianza di un’eccellenza che ha reso Caserta grande in tutto il mondo.

Divérteducando Viaggi propone, per le scuole di ogni ordine e grado, tour di un giorno e viaggi di più giorni alla scoperta di San Leucio e Caserta.